Glasobjekte sind unvergänglich, es sei denn, sie brechen. Einen „ewigen Werkstoff“ nennt Erwin Schmierer aus Spiegelau seinen Werkstoff, das Glas. Er vergilbt nicht, setzt keine Patina an. Der ausgebildete Glasgraveur Schmierer kommt vom klassischen Glashandwerk und hat sich in den letzten 15 bis 20 Jahren zu dem entwickelt, was er heute ist. Nachdem er zunächst hauptsächlich Präzisionsgravuren und Kupfergravuren anfertigte, bewegte er sich immer mehr vom normalen Hochschnitt zum vollplastischen, also dreidimensionalen Hochschnitt.

Im Interview mit WAIDLER.COM spricht Erwin Schmierer über seine speziellen Techniken der Glasbearbeitung.

Herr Schmierer, eine Ihrer Haupttechniken ist die Diatrettechnik. Was können wir uns darunter vorstellen?

Hierbei handelt es sich um eine altrömische Technik. Ich habe sie mir autodidaktisch beigebracht. Die Bezeichnung Diatret leitet sich von dem griechischen Wort "diatreton" ab, was ‚durchbrochen, durchbohrt‘ bedeutet und damit auf die äußerst aufwendigen Durchbrüche an den Glasgefäßen hinweist. Es ist für mich der Gipfel des Glasschliffs. Bei dem abgebildeten Diatretglas wurde das Motiv wie ein Relief heraus geschnitten, so dass es erhaben stehen bleibt. Der nächste Schritt war das Hinterschleifen, wobei das Motiv, abgesehen von tragenden Stegen, vom Grundglas abgelöst wurde. Abschließend wurden das Innengefäß sauber geschliffen und die Netzkanten poliert.

Fischdiatret

Die Techniken, die Sie anwenden, bauen aufeinander auf. Sie zeugen also immer wieder von Ihrer ganz persönlichen handwerklichen Weiterentwicklung.

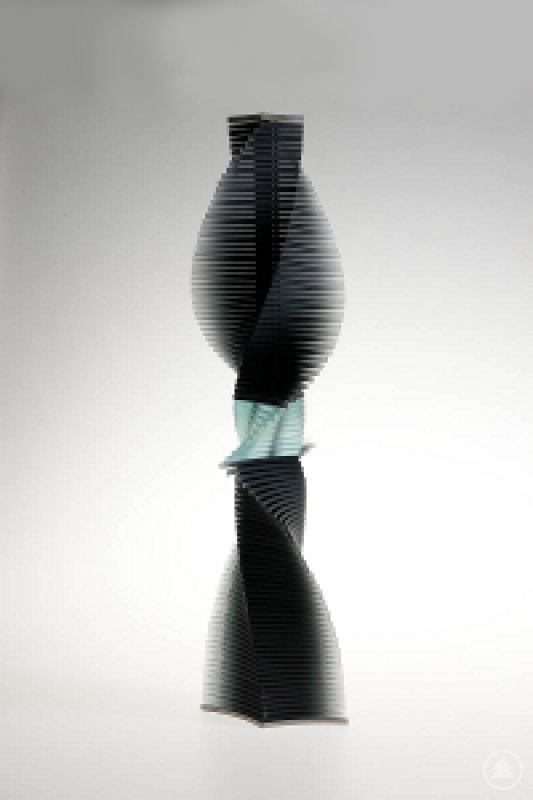

Genau so ist es. Aufbauend auf die Diatrettechnik entwerfe ich Drehobjekte. Ein Drehobjekt besteht aus ca. 100 Glasscheiben, die auf einer Metallwelle montiert sind. Diese Scheiben, und auch ganze Blöcke, sind speziell gelagert und somit um 360° drehbar. Der Betrachter kann das Objekt also nicht nur ansehen wie andere Kunstwerke, sondern er kann unzählige Figuren daraus formen. Und somit, wenn er will, vom Betrachter zum Künstler werden. Manchmal elegant, gerade und schlicht, dann wieder verspielt spiralförmig oder ganz durcheinander und somit sehr strukturell und lebendig.

"Verdreht"

Diese beiden Techniken erfordern eine hohe Präzision bei der Arbeit. Beim Glasguss hingegen geht es mehr um das Modellieren, das „freie“ Arbeiten, oder?

Ja, beim Glasguss kann ich auch umsetzen, was mir am Herzen liegt, auf der Seele brennt. Es hat was Therapeutisches. Manchmal reizt mich etwas Ästhetisches wie ein Akt, manchmal die Kreation eines freien, abstrakten, verfremdeten Objektes. Am Anfang der Glasgusstechnik wird aus einem speziellen Wachs eine Skulptur modelliert. Dann wird von diesem Modell eine feuerfeste Form gebaut. Diese Form besteht aus Gips und Schamott. Schließlich wird das Glas in die Form eingeschmolzen. Weil bei diesem Verfahren Wachsmodell und Schamottform immer zerstört werden müssen, nennt man diese Methode "die Technik der verlorenen Form". Viele Gussarbeiten sind rückseitig geschliffen und poliert, so dass diese bei genauer Betrachtung einen 3D-Effekt haben.

Fremde Schöne

Vielen Dank für das Gespräch.

Glasobjekte von Erwin Schmierer sind u. a. im Herbst im Röcklturm in Landshut und im nächsten Jahr im Handwerksmuseum in Deggendorf zu besichtigen.

X